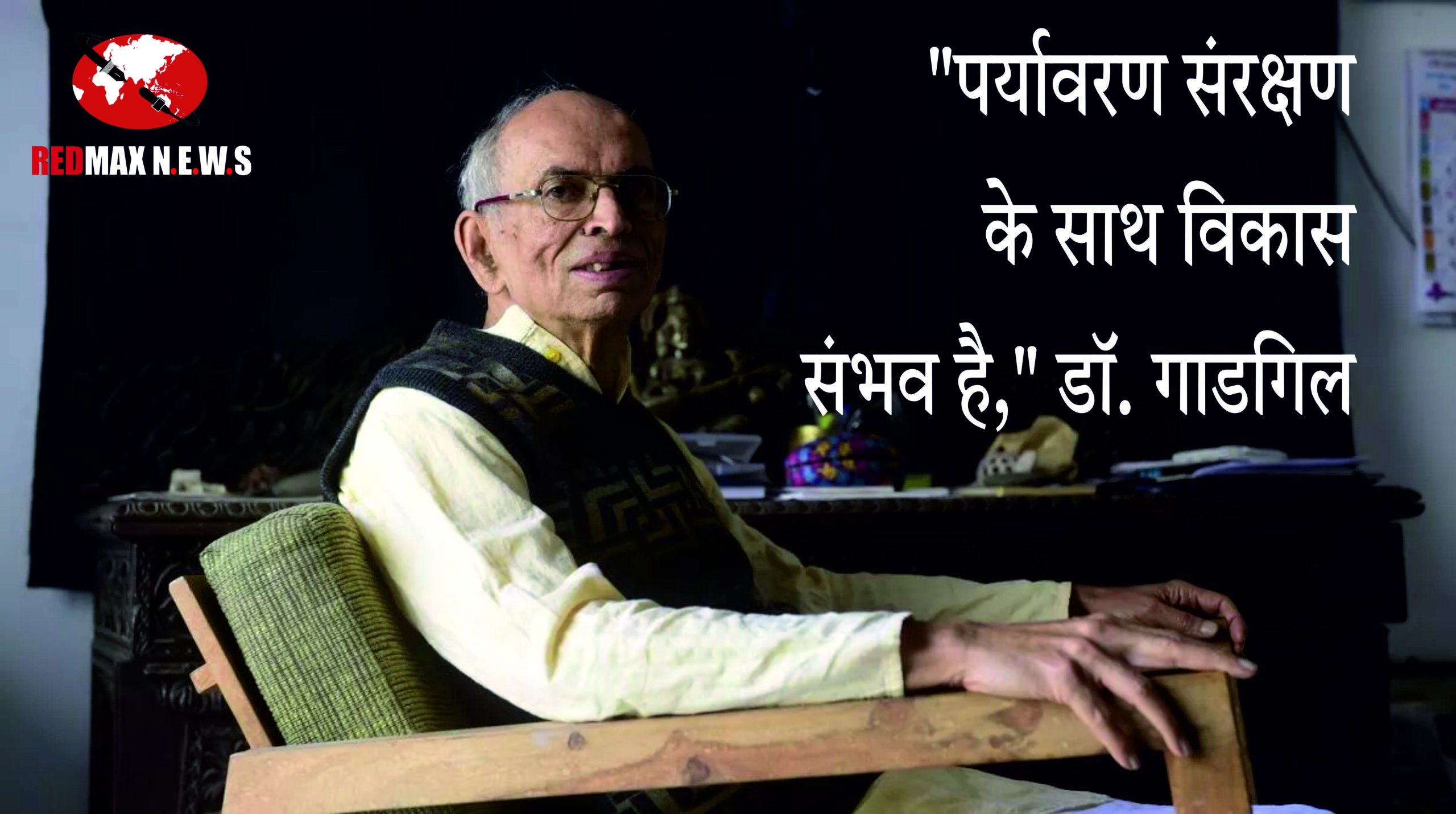

‘यह भ्रम है कि पर्यावरण संरक्षण और विकास साथ नहीं हो सकता’, डॉ. गाडगिल ने बताया केरल में क्यों आई थी भयावह बाढ़;

ख्यात इकोलॉजिस्ट डॉ. माधव डी. गाडगिल ने बायोस्फियर वेस्टर्न घाट नीलगिरि को संरक्षित करने की दिशा में कदम बढ़ाया। यूनेस्को की सूची में शामिल होने के बाद उसे वैश्विक पहचान मिली। इसके अलावा भारत के पारिस्थितिकी तंत्र और पर्यावरण व जीव संरक्षण को लेकर उन्होंने काफी काम किया। उन्होंने कहा कि यह भ्रम फैलाया गया है कि पर्यावरण संरक्षण और विकास साथ नहीं हो सकता है।

यूनेस्को की सूची में शामिल होने के बाद उसे वैश्विक पहचान मिली। इसके अलावा भारत के पारिस्थितिकी तंत्र और पर्यावरण व जीव संरक्षण को लेकर उन्होंने काफी काम किया। पिछली दो पीढ़ी तो उनके इस योगदान से बखूबी परिचित है। अब इस सम्मान ने नई पीढ़ी को भी उनके नाम और काम से परिचित करा दिया है।

बतौर विज्ञानी वह जर्मनी का उदाहरण देकर इसे साबित भी कर देते हैं। 82 वर्ष की उम्र में भी वह सक्रिय हैं। सिर्फ विज्ञान ही नहीं, वह भाषाओं के भी ज्ञाता हैं।

सवाल- आपका उल्लेख आते ही सबसे पहले वेस्टर्न घाट नीलगिरि का विचार मन में आता है? इसे आपने कैसे आकार दिया?

जवाब- वेस्टर्न घाट से जुड़ाव के बारे में बताने से पहले इसकी विशेषता का थोड़ा-सा उल्लेख कर देता हूं। वेस्टर्न घाट पांच राज्यों केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात के बीच लगभग 140,000 वर्ग किमी क्षेत्र में फैला हुआ है। इसमें लगभग 1,600 किमी लंबे विस्तार की पर्वतमाला है।

वेस्टर्न घाट पर्वत श्रृंखला हिमालय पर्वतमाला से भी पुरानी है। जैविक विविधता के आठ ‘सबसे गर्म हाट स्पॉट’ में से एक के रूप में इसे मान्यता मिली है। कम से कम 325 विश्व स्तर पर संकटग्रस्त प्रजातियां पाई जाती हैं। इस घाट को संरक्षित करने का काम मैंने भले ही भारतीय विज्ञान संस्थान (आइआइएससी) ज्वाइन करने के बाद सातवें और आठवें दशक में किया, लेकिन यहां से मेरा जुड़ाव चार-पांच साल की उम्र से रहा है।

वेस्टर्न घाट का महाराष्ट्र और गोवा वाले हिस्सा पुणे से नजदीक है। मेरे पिता धनंजय गाडगिल अर्थशास्त्री थे, लेकिन प्रकृति से बेहद लगाव होने की वजह से वह मुझे अपने साथ उन क्षेत्रों में लेकर जाते थे। ज्यादा समझ में नहीं आता था, लेकिन अच्छा लगता था।

सवाल- इसकी योजना कैसे बनी और आज इसे देखकर आपको क्या लगता है?

जवाब- वर्ष 1971 में हार्वर्ड से लौटने के बाद मैंने पुणे के अगरकर शोध संस्थान में वैज्ञानिक अधिकारी के रूप में नौकरी करते वक्त भी वेस्टर्न घाट में रुचि ली थी, लेकिन उस स्तर पर काम शुरू नहीं हो पाया था। वर्ष 1973 में जब भारतीय विज्ञान संस्थान ज्वाइन किया तो डॉ. सतीश धवन के नेतृत्व में काम करने का मौका मिला। हार्वर्ड में मेरी पीएचडी का विषय ‘मैथमेटिकल बायोलॉजी इन इकोलॉजी’ से जुड़ा हुआ था, लेकिन मुझे गणितीय आकलन के बजाय मैदानी कार्य में आनंद आता था।

दो सेंटर सैद्धांतिक अध्ययन केंद्र व इकोलाजी साइंस सेंटर (पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र) के स्थापित करने के बाद मैंने डा. धवन से आग्रह किया कि वह मैदानी कार्य की अनुमति दें। उसके बाद से सेंटर की एक बड़ी टीम इस पर काम करती रही। वर्ष 1986 में बायोस्फियर रिजर्व घोषित करने का मौका मिला।

सवाल- इस साल केरल में जब भयावह बाढ़ आई तो क्या आपने गाडगिल आयोग में दिए गए सुझावों के पालन नहीं होने की बात कही थी? क्या सुझाव दिए थे आपने?

जवाब- यह बिल्कुल सही है। गाडगिल आयोग की रिपोर्ट में हमने वेस्टर्न घाट को तीन हिस्सों में बांटा था। संवेदनशील, मध्यम संवेदनशील और अति संवेदनशील। इसके हिसाब से सुझाव दिए गए थे। संवेदनशील और मध्यम संवेदनशील क्षेत्र के लिए हमने यह सुझाव दिया था कि खदान, रोड या अन्य निर्माण की अनुमति स्थानीय पंचायत स्तर पर दी जाए, ताकि वह अपनी सुरक्षा का ध्यान रखते हुए रोजगार के अवसर भी तलाश पाएंगे।

वेस्टर्न घाट के सबसे ऊंचा सिरे (पीक) और उसके नीचे की बसाहट के हिस्से को अति संवेदनशील क्षेत्र में रखा गया। जुलाई 2024 में वायनाड के मेप्पाडी में भूस्खलन से जो आपदा आई, उसका मुख्य कारण यह था कि मेप्पाडी खड़ी ढलान पर बसा हुआ है और उसके आसपास बड़ी संख्या में अवैध खदानें चल रही हैं।

सवाल- वर्ष 1995 में आपकी पुस्तक ‘इकोलाजी एंड इक्विटी’ में बताया गया कि किस तरह से भारत में प्रकृति का दुरुपयोग हुआ। सरकारें इस संकट से निपटने में विफल क्यों रही हैं?

जवाब- जहां जो भी सरकारें हैं….सभी विफल रही हैं। पूंजीवादियों का विरोध करने वाली कम्युनिस्ट पार्टी की सत्ता वाली केरल में अवैध खनन की वजह से आपदा आ गई। ऐसी ही अन्य राज्यों की सरकारें हैं।

सवाल- क्या देश में हो रही चरम मौसमी घटनाएं कोई संकेत दे रही हैं? क्या यह ‘हाई टाइम’ है?

जवाब- चीन और इजराइल में कुछ साइंटिफिक अध्ययन हुए हैं। इससे पता चला है कि भारत में एयरोसोल लोड, यानी हवा में पाए जाने वाले धूल के बारिक कणों की मात्रा विश्व में सबसे अधिक है। इससे जब नमी या पानी की बूंदें इन एयरोसोल के साथ क्रिया करती हैं तो परिणाम स्वरूप बारिश होती है।

चूंकि एयरोसोल लोड ज्यादा है, इसलिए जितनी बारिश छह-सात घंटे में होनी चाहिए, वह दो या तीन घंटे में ही हो जाती है। इसकी वजह से भारत में चरम मौसमी घटनाएं हो रही हैं। यदि इस पर अभी नियंत्रण नहीं पाया गया तो स्थिति बदतर होती जाएगी। एयरोसोल लोड बढ़ने के दो मुख्य कारण हैं। राक माइनिंग (जो चट्टानों को मानव निर्मित रेत में बदलने की मशीन) और वाहनों की संख्या में बेतहाशा वृद्धि।

सवाल- आरोप है कि आप कोयला खनन व इसके उपयोग के विरोधी हैं? पृथ्वी के कोर में प्रचुर मात्रा में हाइड्रोजन मिलने की बात सामने आई है, क्या यह ऊर्जा का बेहतर विकल्प होगा?

जवाब- यह धारणा गलत है। कोयले के बारे में मेरा कोई विशेष अध्ययन नहीं है, इसलिए मैं कोयले खनन या इसके उपयोग का विरोध नहीं करता। जैसे गोवा सरकार ने एक पोर्ट को कोयला पोर्ट बनाने की तैयारी कर ली है, ताकि निजी कंपनियां वहां से सीधे कोयला ट्रांसपोर्ट कर सके। ट्रांसपोर्ट के लिए रेल मार्ग को नेशनल पार्क के बीच से गुजारा रहा है। यह निश्चित रूप से वहां के पारिस्थितिक तंत्र को नुकसान पहुंचाएगा।

ऊर्जा के उन स्रोतों के उपयोग को बढ़ावा देना चाहिए, जिससे पर्यावरण को कम नुकसान हो। पृथ्वी के कोर में हाइड्रोजन मिलने की बात मैंने सुनी है लेकिन इसके बारे में मेरा कोई अध्ययन नहीं है। ऐसे विकल्पों पर बड़े पैमाने पर शोध होना चाहिए।

सवाल- क्या जिस औद्योगिक क्रांति के कारण मानव सभ्यता ने ऊंचाई पाई, वहीं उसे खत्म की ओर ले जा रहा है? एक वैश्विक धारणा बन रही है कि विकास और पर्यावरण संरक्षण साथ-साथ नहीं हो सकता है। आप क्या रास्ता सुझाएंगे?

जवाब- यह भ्रम है कि विकास और पर्यावरण प्रेम साथ-साथ संभव नहीं है। उदाहरण के तौर पर जर्मनी को ही लीजिए। जर्मनी में बड़े पैमाने पर औद्योगिकीकरण हो रहा है, लेकिन वहां की सरकार पर्यावरण को लेकर बेहद सतर्क है। पुणे में रहने वाले मेरे एक जर्मन मित्र बताते हैं कि वहां औद्योगिक परियोजना लगाने के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण के लिए भी बड़े पैमाने पर काम करना पड़ता है। इस अंतर को ऐसे समझा जा सकता है कि कोई कंपनी यदि जर्मनी में निवेश करती है और लगभग 40 प्रतिशत तक मुनाफा कमाती है।

सख्त नियम और सतत निगरानी की वजह से उसे पर्यावरण संरक्षण से जुड़े सभी नियमों का पालन करना पड़ता है, जिससे विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बना रहता है। वहीं कंपनी जब भारत में निवेश करती है, मुनाफा पांच गुना या उससे भी ज्यादा हो जाता है।

चूंकि सरकारी तंत्र में काफी गड़बड़ियां हैं और निगरानी शिथिल है, इसलिए जो कंपनियां जर्मनी जैसे देशों में पर्यावरण का ध्यान रखते हुए औद्योगिक क्षेत्र में काम कर रही हैं, वही कंपनियां भारत जैसे देशों में पर्यावरण संरक्षण के सारे नियमों को दरकिनार कर न सिर्फ मुनाफा कमा रही हैं बल्कि हमारी इकोलाजी सिस्टम को भी नुकसान पहुंचा रहीं हैं। ऐसे में जब छोटे-छोटे समूह पर्यावरण क्षति को लेकर आवाज उठाते हैं तो पूंजीपतियों व कंपनियों द्वारा यह भ्रम फैलाया जाता है कि विकास और पर्यावरण साथ-साथ नहीं हो सकता है।

सवाल- आपने जो काम किया है, उसे नई पीढ़ी कैसे संभालकर रखे…कोई संदेश?

जवाब- तकनीक से लैस नई पीढ़ी बहुत समझदार है। आप उससे जानकारी नहीं छिपा सकते हैं। दुनिया में भले ही अमीरी-गरीबी की खाई बढ़ती जा रही है, लेकिन जानकारी के मामले में यह खाई घट रही है। यह अच्छी बात है। नई पीढ़ी जानकारी जुटाकर विरोध दर्ज करवाने और अपना हक मनवाने में सक्षम है।

सवाल- ऐसा कोई काम, जो आप पूरा होते हुए देखना चाहते हैं?

जवाब- बायो डायवर्सिटी एक्ट को व्यवहारिक तौर पर लागू होते हुए देखने की इच्छा है, जिसमें संबंधित क्षेत्र में लगने वाली खदान, होने वाली खेती से लेकर रोजगार उपलब्ध करवाने के मामले में स्थानीय स्तर की कमेटी में तय करें। जब स्थानीय लोग तय करेंगे तो वह अपनी इकोलाजी को संरक्षित रखते हुए विकास करने की नई परिभाषा खोजेंगे।

सवाल- कोई काम, जो आप पूरा होते हुए देखना चाहते हैं?

जवाब- बायो डायवर्सिटी एक्ट को व्यवहारिक तौर पर लागू होते हुए देखने की इच्छा है। जिसमें संबंधित क्षेत्र में लगने वाले खदान, होने वाली खेती से लेकर रोजगार उपलब्ध करवाने के मामले में स्थानीय स्तर की कमेटी में तय करे। जब स्थानीय लोग तय करेंगे तो वह अपनी इकोलाजी को संरक्षित रखते हुए विकास करने की नई परिभाषा खोजेंगे।

सवाल- हार्वर्ड जैसी संस्था में पढ़ने के बाद आप भारत लौट आए। क्या शुरुआती जीवन में कभी इसका पछतावा हुआ?

जवाब- हार्वर्ड से लौटने की दो मुख्य वजहें थीं। पहला, मुझे अपने देश से प्यार था। अमेरिका-वियतनाम युद्ध में अमेरिका के रवैये से नाखुश भी था। यह वर्ष 1965 से 1972 के बीच का समय था। अमेरिका और वियतनाम की लड़ाई चल रही थी। युद्ध से जुड़ी खबरों को पढ़ने और सुनने के बाद हम लोगों को लगने लगा था कि अमेरिका वियतनाम के साथ गलत कर रहा है।

हार्वर्ड में ही एक नोबल विजेता विज्ञानी थे, जो लगातार घूम-घूमकर अमेरिका के खिलाफ प्रचार कर रहे थे और अपनाए गए हथकंडों के बारे में बता रहे थे। उनकी कही बातों का बहुत असर पड़ा। मैंने और सिंगापुर के रहने वाले चीनी विज्ञानी मित्र ने पढ़ाई खत्म होने के बाद तुरंत ही उस देश को छोड़ने का फैसला कर लिया था। देश वापस लौटने के पर्याप्त कारण थे, इसलिए कभी पछतावा नहीं हुआ।

सवाल- विदेश में पढ़ रहे मेधावी बच्चों के लिए कोई संदेश…क्या उन्हें भी भारत लौटकर आना चाहिए? या वहीं से योगदान दे सकते हैं?

जवाब- विदेश में पढ़ रहे बच्चों को लौटना चाहिए या नहीं, यह तो मैं उन्हें नहीं कह सकता हूं। मेरे ही घर में मैं और मेरा भाई दोनों विदेश पढ़ने गए थे। मैं लौट आया, लेकिन मेरे भाई को जिस दिन कैम्ब्रिज में प्रवेश मिला, उसी दिन उसने वहां की नागरिकता के लिए आवेदन दे दिया था। पढ़ाई खत्म होने के बाद वह न्यूजीलैंड में बस गया। मेरा बेटा भी विदेश पढ़ने गया। वह लौट आया और बतौर गणितज्ञ भारतीय विज्ञान संस्थान (आइआइएस) में काम कर रहा है। फिर भी एक बात मन में है।

भारत में शिक्षा का स्तर वैसा नहीं है जैसा अमेरिका में है, इसलिए बच्चों को बेहतर शिक्षा पाने के लिए वहां जाना पड़ रहा है। चीन और दक्षिण कोरिया जैसे देशों ने उच्च शिक्षा के स्तर को बेहतर बनाने के लिए काफी काम किया। साइंटिफिक रिसर्च पर जोर दिया जा रहा है। अब वहां के बच्चों को देश से बाहर कम जाना पड़ रहा है और जाने वाले लौटकर आ रहे हैं। भारत में अभी ऐसा नहीं हो पा रहा है, फिर भी युवा पीढ़ी इस बारे में सोच रही है।